福岡宇美町の脳神経外科「まえだ脳神経外科」頭痛、めまい、認知症

こんなことはありませんか?

- ・もの忘れが目立つようになった。

- ・同じことを何度もきく。

- ・物事への興味や関心がとぼしくなった。

- ・日常生活の簡単なことができない。

- ・性格が変わった。

- ・見つからないものを人のせいにする。

これらの症状は認知症の初期にもよくみられる症状です。認知症を早期に発見し、治療に結びつけることが重要です。

その他、認知症の方々の日常的な身体疾患への対応や健康管理、またご家族の介護負担や不安への理解などに対してお手伝いすべきこともあります。

今年、日本認知症学会の専門医(認知症専門医)になりました。皆様のお役にたちたいと思っています。是非当院にご相談ください。

6月1日より診療報酬が改定されます。厚労省からの指導に則って当院でも診療させていただきたいと思います。患者様にはご迷惑をおかけすることもあるかもしれませんがよろしくお願いします。

医療情報取得加算

当院は、マイナンバーカードによる電子資格確認を行う体制を有しております。

質の高い診療を実施するためにマイナンバーカードによる保険情報・医療情報・薬剤情報を取得し、その情報を活用して診療を行っております。

R6.6.1より厚生労働省の規定により、初診時に医療情報取得加算 加算1「3点」(健康保険証を提示した場合、システムによる診療情報に同意しない場合)・加算2「1点」(マイナ保険証を利用した場合)、再診時に3カ月に1回で医療情報取得加算 加算3「2点」(保険証を提示した場合、システムによる診療情報に同意しない場合)・加算4「1点」(マイナ保険証を利用した場合)を算定しております。

医療DX推進体制整備加算

当院では、質の高い診療を実施するため、十分な情報を取得し、それを活用して診療を行うために、医療DX推進体制を整備しています。

・オンライン資格確認ができます。できるだけマイナ保険証(マイナンバーカードの保険証)をご利用ください。

・今後、電子処方箋の使用を開始する予定で体制を準備中です。

・今後、電子カルテ情報共有サービスにより、他の医療機関との間で診療情報をスムーズに提供/取得できる体制を準備中です。(ご本人の了承なしに情報のやりとりをすることはありません)

・医療DX推進体制整備加算を算定します。(初診時に8点)

明細書発行体制等加算

当院では、医療の透明化や患者さんへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目のわかる明細書を無料で発行しております。

明細書には、使用した薬剤の名称や行なわれた検査の名称が記載されます。

一般名処方加算

当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みを実施しています。

現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。

当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした『一般名処方』(一般的な名称により処方箋を発行)を行う場合があります。

一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合にあっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。

夜間早朝加算

下記の時間帯に受付をされた場合は、診療時間内であっても『夜間・早朝等加算』(50点)の取り扱いとなりますので、ご了承ください。

*土曜日 正午以降

旅行本の地球の歩き方で、日本初“市版”である北九州市です。私は北九州市出身で、これまでこの本が話題になっていたので興味を持っていたのですが、今回本屋に行ったとき目につき購入しました。私の知らない北九州市の歴史、観光、食べ物など内容が盛りだくさんです。今、世界で活躍されている野球の今永選手(八幡西区)や卓球の早田選手(戸畑区)など有名人から特命大使としての情報ものせられていました。北九州市も魅力ある街だと再認識しました。

週末、東京で試験を受けるために出張していました。試験会場は永田町付近、ホテルは築地に取りました。昼から試験だったのですが、東京在住の友達と久しぶりに会い一緒にいろんな話をしながら試験会場まで約2時間散歩しました。築地から、銀座、有楽町、皇居、桜田門から半蔵門、千鳥ヶ淵と。東京出張してもなかなか地上を歩くことがなかったのですが、今日の東京は凄く天気よく、空気も澄んでいて、桜も少し残って趣がありました。東京を満喫できました。友達と別れ、心地よい気分で試験に挑むことができました。

皇居の二重橋です。

千鳥ヶ淵では少し桜が残ってくれていました。

今、桜のいい季節ですね。クリニックには黄色い大きな花を飾っています。頂いた牡丹の花です。芍薬の花と同じように凄く立派な花です。ほのかなよい香りがします。

まえだ脳神経外科の前には県道68号線があり、すぐそばに信号機のない横断歩道があります。当院にいらっしゃる患者さんもこの横断歩道をたくさん利用されていると思います。是非、安全に気を付けてください。

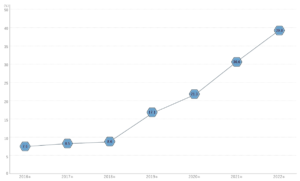

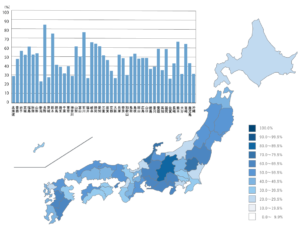

JAF(日本自動車連盟)から、今年度の「信号機のない横断歩道」における歩行者優先についての実態調査を全国で実施し、その結果が公開されています。調査された横断歩道はまえだ脳神経外科前の横断歩道より交通量がもっと少ないようです。福岡県は全国平均よりよかったですが、まだまだ全国的に停止率は低い結果でした。

私自身も車の運転に気を付けなければならないと改めて感じています。

調査期間

2023年8月10日~8月31日のうち、月曜日から金曜日の平日のみ

調査時間

上記期間のうち10時~16時の間

調査場所

各都道府県2箇所ずつ(全国合計94箇所)の信号機が設置されていない横断歩道

※センターラインのある片側1車線道路で、原則として、調査場所の前後5m以内に十字路および丁字路交差点がない箇所で、道路幅員が片側2.75m~3.5m、交通量が3~8台/分(目安)とし、制限速度が時速40~60km程度の箇所

※詳細の調査場所は非公表

信号機が設置されていない横断歩道を通過する車両を対象(7,540台)に行ったところ、歩行者が渡ろうとしている場面で一時停止した車は3,003台(39.8%)という結果となりました。これは、前年の調査時と比べて9.2ポイントの増加となりましたが、依然として約6割のクルマが止まらない結果となりました。

信号機が設置されていない横断歩道を通過する車両を対象(7,540台)に行ったところ、歩行者が渡ろうとしている場面で一時停止した車は3,003台(39.8%)という結果となりました。これは、前年の調査時と比べて9.2ポイントの増加となりましたが、依然として約6割のクルマが止まらない結果となりました。

2023年 信号機のない横断歩道における車の一時停止率(全国平均)

2023年 信号機のない横断歩道における車の一時停止率(全国)

今日は2月29日、4年に1回のうるう日ですね。今日の天気は雨ですが、前回2020年2月29日も雨だったようで例年天気が悪いことが多いようです。

2020年2月29日は、まえだ脳神経外科を開院する3ヶ月前でした。当時は、コロナ禍始まりで、安倍元総理が全校休校を指示したり、全国で緊急事態宣言が出されようしていた頃です。この4年でいろんなことが変わったなと実感します。

昨晩からこの冬一番の寒気がやって来るとのことで、今朝早く起床し早く家を出て、診療開始の2時間以上前にクリニックに到着することができました。防寒して散歩に出かけると歩道にはうっすらと雪が積もっていました。朝のラジオで、転倒しないように小さな歩幅で、靴の裏全体を地面につけ、体の重心を少し前に置いて歩くようにと言っていたことを思いだし、特に階段などは慎重に歩きました。排水管にはつららができていました。

皆さんも安全にお過ごしください。

映画『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』を見に行きました。

原作者の汐見夏衛さんは、鹿児島市出身で、小中学校で知覧特攻隊資料館に社会見学に行っていた経験から今回の作品が作られたようです。

戦時下の厳しい時代に、現代からタイムスリップし、特攻隊員との出会い、そして別れ。ストーリーとしては、分かりやすいのですが、とても感動する話です。最初に本を読み、映画でどんな風に映像化されるのかという目で観るのが楽しみです。

映像化された「百合の丘」が特に良かったです。

自宅ベランダで作った干し柿です。

干し柿は、とても食べられない渋柿が、とても甘くなりますよね。この渋さは柿に含まれるタンニンによるとのことです。タンニンは茶やワインなどにも含まれますが、渋柿のタンニンは可溶性で、干し柿にすることでタンニンが不溶性に変わり、渋抜きされ、甘味が強く感じられるようになるとのことです。

ただ私は、普通の甘柿は大好きなのですが、干し柿はちょっと苦手です。