福岡宇美町の脳神経外科「まえだ脳神経外科」頭痛、めまい、認知症

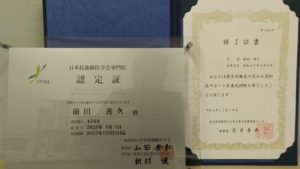

粕屋医師会から推薦いただき、先月講習を受け、認知症サポート医となりました。

本日、昼休みに、宇美町の地域包括支援センターを伺い挨拶をしてきました。これから認知症サポート医としても地域の皆さんに少しでもお役にたてればと思います。

今年は日本抗加齢学会の専門医も取得しました。来年はこれらを生かしていけるようにもっと勉強して行こうと思います。毎年何か新しいことに挑戦し頑張っていければいいなと思っています。

田川市の田川総合グラウンドに行きました。ちょうど田川市の中心ぐらいにあり、丘の上の整備された広い公園のなかに広いグラウンドがあります。公園を一周すると田川市を全て見渡すことができます。直ぐ近くに、石炭記念公園の煙突をみることができ、少し寄ってみました。

田川市が炭坑節発祥の地とのことでした。

良く聴く炭坑節の歌詞の冒頭です。

『月が出た出た 月が出た

三池炭坑の 上に出た

あまり煙突が 高いので

さぞやお月さん けむたかろ』

この歌詞にでてくる煙突が、田川市の石炭記念公園に残っている上の写真の煙突です。歌詞にでてくるのは大牟田の三池炭坑になっています。盆踊りでも良く聴くのは三池炭坑ですが、いきさつは分かりませんが、三池炭坑は間違いで、本当の歌詞は田川市の三井炭坑のようです。

石炭記念公園から、香春町(かわらまち)の香春岳が見えます。石灰石の採掘をされ水平になっています。良くみるとその手前にぼた山があります。以前飯塚病院に勤めていたときに飯塚のぼた山は良くみていましたが、そういえば田川にもあることを思い出しました。

2ヶ月前に、イギリスのエリザベス女王が96歳で亡くなりました。死因は「老衰」とのことでした。

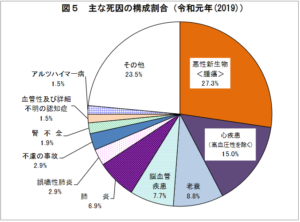

上図のように日本の新しい死因の割合では、老衰は第3位となっています。しかし、平成17年の死因の統計では老衰は第7位で全体の2.4%しかありません(下図)。実際、私も勤務医時代に死亡診断書を作成したなかで、1度も「老衰」を死因にあげたことはありませんでした。老衰死の定義としては、『高齢者で他に記載すべき死亡の原因がない、いわゆる自然死の場合のみ用いる』、とあります。定義が明確でないため、医師が死因を老衰死と診断することの難しさを感じることもあったのだと思います。しかし超高齢者の死亡者数の増加や、今後病院ではなく、在宅・施設で最期を迎える人が多くなるとさらに老衰死の人数は増えて行くと思います。

2015年に放送された(以後数回再放送されていると思います)、NHKスペシャル「老衰死~穏やかな最期を迎えるには~」をまとめた『老衰死』の本を読んでみました。

皆さん共通して考えることは、苦痛なく穏やかに最期を迎えたいということだと思います。この本を読むことで、もっと死を身近に感じることができ、今後いつの日か迎える家族や自分の死について今から考えていくことができると思います。

番組最後のナレーションコメントで、人には生きる力とともに穏やかに人生を閉じる力もあるのかもしれませんね、と結ばれています。

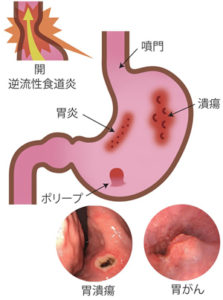

本日土曜日診療後、大野城市の松坂内科クリニックで、久しぶりに上部消化管内視鏡検査を行っていただきました。7年程前に、尿素呼気試験というピロリ菌の検査でピロリ菌が見つかり除菌を行いました。その後1年に1回位上部消化管内視鏡検査を行っていましたが、最近はコロナ禍の影響もあり、なかなか検査できていませんでした。今回検査で大丈夫な状態を確認できて安心しました。最近、声がかすれることもあり心配になることもありましたが、声帯も十分に確認してもらえました。検査中、先生の説明のもと画面を一緒に確認できますし、また介助の看護師さんにいいタイミングで声かけてもらったり、背中をさすってもらったりと安心して苦痛も少なく検査してもらえました。

今年50歳になったので、まだ検査したことのない下部消化管内視鏡検査も行いたいと思っています。ちょっと不安ですが…。

ガンは、生涯2人に1人(男性は2人に1人以上)に罹患すると言われています。できれば早期発見早期治療が望ましいと思います。やはり検査は大事ですね。

11月1日ごとう整形外科が開院し、ベールを脱ぎ、宇美クリニックモールの集合看板が完成形となりました。

懐かしいゴレンジャーの色が揃いました。まえだ脳神経外科は、カレー好きのキレンジャーです!

先週土曜日診療後に、小林酒造の竹林の整備に参加しました。来週開業となるごとう整形外科の後藤先生や野間薬局やその他の方々、皆のお陰で、かなり整備が進みました。

来春の筍の収穫が楽しみです‼️

絶対美味しいと思います‼️

今月から久しぶりにテニスを始めました。少なくとも5年以上はラケットを握っていませんでした。今までコロナ感染を少しでも避けるため人の集まるところで運動はしていませんでしたが、今回テニススクールに再入会しました。今月すでに5回通っています。生活に変化ができて、凄く楽しいですね。コロナ感染、インフルエンザ感染に気をつけてしばらくは楽しみたいと思います。

10月2日は宗像市を堪能しました。子どものサッカー大会が宗像市の宗像グローバルアリーナで土日開催され、数十チームが参加し、凄くたくさんの方たちが来ていました。

試合の合間には、以前の職場の仲間と一緒に食事をすることもでき楽しい時間を過ごせました。赤間のshinamon cafeでパスタを食べました。雰囲気いいお店で凄く美味しくおすすめです!

宗像市赤間といえば、出光興産の創業者の出光佐三の出身地として有名です。

出光のロゴマークは、ギリシャ神話のアポロンの横顔です。アポロンは太陽の神で、エネルギー事業の象徴としてモチーフにされたようです。昭和シェル石油と統合され、アポロステーションになっていますので、最近、シェルのロゴマークの黄色い貝殻は見かけませんよね。

子どもたちは皆、暑い中頑張りました。

某製薬会社の担当MRさんが、東京へ家族旅行に行かれた際、東京モノレール車内で見つけたそうです。見つけたとき、少し驚いた後、すぐに嬉しい気持ちになったみたいです。

全国から、ふるさと納税がたくさん集まりますように‼️

今から104年前の昨日、1918年9月19日に勝田線が開業されたとのことです。

勝田線は、宇美八幡宮への参詣路線として、貨物・旅客の両面で営業され、吉塚駅から、志免町、そしてまえだ脳神経外科前の下宇美駅を通り、宇美町の筑前勝田駅までを結んでいた路線でした。廃止される前には、炭鉱産業の衰退と勝田線と並行する県道68号線の西鉄の路線バスのために、利用者数は落ち込んでいました。

通常、廃止される路線の多くは、沿線人口が少なくなり鉄道を使う人も少なくなるからだと思います。でも、勝田線が廃止された1985年の志免町と宇美町人口は多く、さらに現在までにもそれぞれ1万人弱の人口が増加しています。そんなことを考えると非常に残念だったのかもしれませんね。

廃止前の勝田線下宇美駅です。後ろに久恒病院があります。

下は現在の下宇美駅跡です。後ろにまえだ脳神経外科とあいりお耳鼻科があります。